La vision de Adnen Jdey sur le site Nawaat, nous donne une vision inspiré de sa philosophie et d’expertise sur le livre “Captures” dont voici le réci:

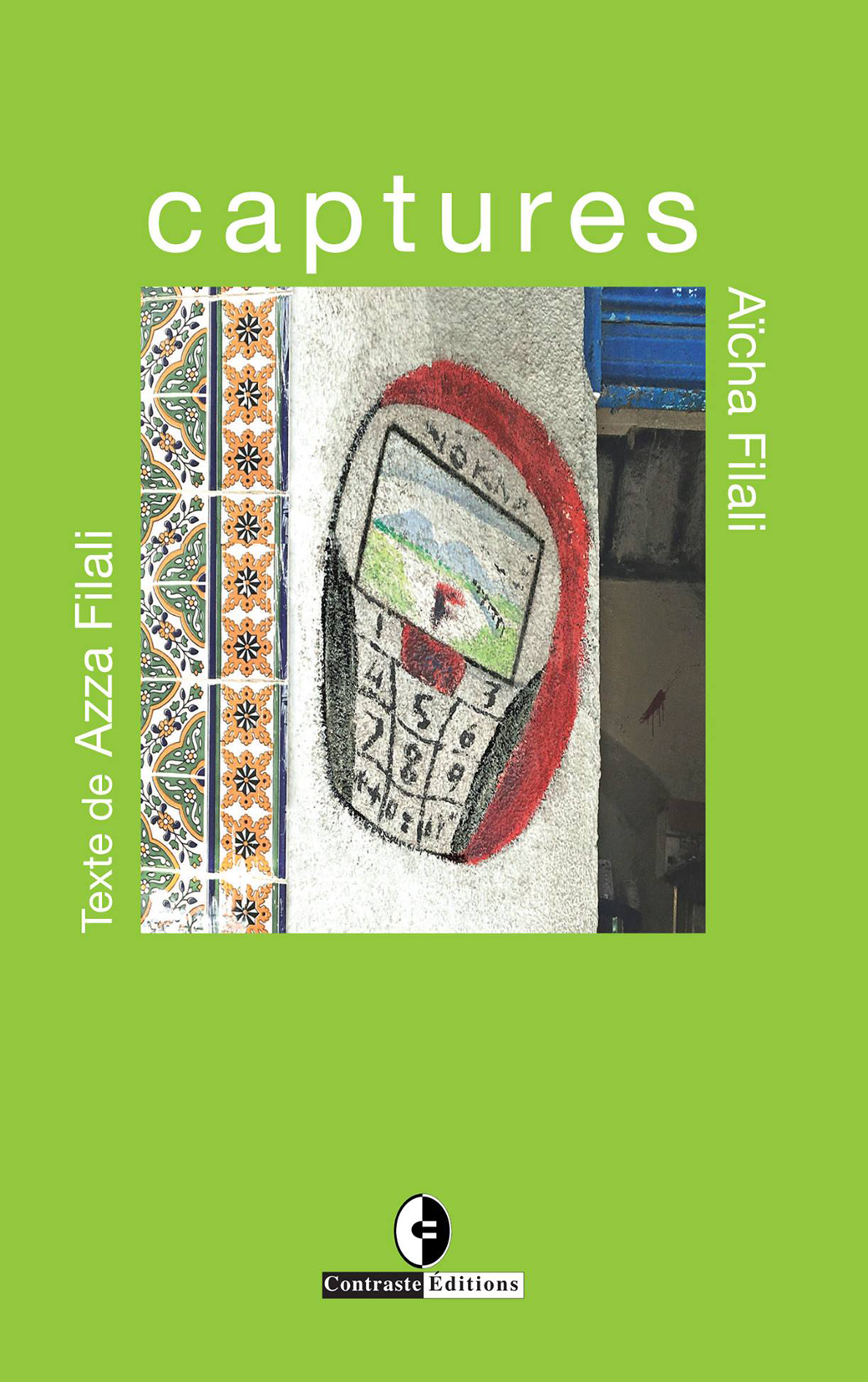

Photographie : « Captures » d’Aïcha Filali, un regard en soldes

Si elles épinglent souvent un quotidien pétri de contradictions, les images d’Aïcha Filali donnent aussi des verges pour se faire battre. Son recueil de photos, Captures (Contrastes éditions, Tunis, 2020), trahit parfois un dédain faussement amusé. En retenant du social son arbitraire et ses paradoxes, elle fait fi de sa détresse.

Nul doute qu’Aïcha Filali a l’œil. Et c’est un œil à la santé ambulante. Parce qu’il œuvre à la croisée d’une street photography ricanante et d’une critique sociale décomplexée qui se renvoient la balle, Captures, son nouveau recueil de photographies numériques, invite encore une fois à regarder le réel d’un troisième œil fort distrait. Pratiquant la marche Smartphone en main, quand elle a peut-être des heures à perdre en pluie ou en beau temps, Aïcha Filali délaisse ici le photomontage pour la prise de vue documentaire. Ce ne sont pas pourtant des photos tirées à quatre épingles, passées par les couveuses de pupilles. Prises à l’insu des gens, ces 86 photos laissent un peu plus d’espace aux déclinaisons du social pour remonter à la surface ou toucher le fond. Entre l’habilité de tenir l’appareil et la célérité de capture, l’artiste fait preuve de qualités plus pédestres que sportives pour épingler les occurrences où le quotidien affiche ses entorses.

Entre déambulations et immersions en ville, ces Captures jouent d’une gamme de topoï qui donne ses couleurs au livre. Prises à la sauvette, elles témoignent d’un exercice de regard qui lâche les espadrilles, entre les gares, les souks et dans les quartiers, devant les écorchés architecturaux de la ville, face aux graffitis ou à la rencontre de fusées quasi-dadaïstes aux quatre coins de la médina, sous la latitude de ses arrières. Car, pour une entrée dans le bain, c’en est une. C’est en jouant l’étonnée que Filali brasse sans afféterie la pâte d’un Tunis d’en dessous, dont les cocasseries et les hontes ne sont pas toujours tièdes. En la circonstance, elle sait taire le sérieux pour se laisser aller à l’ironie et à la désinvolture. Et ce qui l’enchante, c’est ce qui cloche dans le désordre des apparences. Mais ce n’est pas seulement une affaire d’observation ; c’est aussi une question d’échelle : en plan large, la rétine est sans œillères ; en plan rapproché, comme dans une excursion en rangs serrés, elle capte ce qui gêne aux entournures. Et le bon petit réel, ici, ce n’est pas seulement ce qui semble mal fagoté chez les petites gens, mais aussi quelque chose qui ne tourne pas toujours rond, comme on s’en met peu sous les globes oculaires.

Car avec le quotidien, pétri de contradictions, Filali a depuis longtemps renoncé aux rapports protocolaires. Objets, conduites et paysage urbain participent ici de la même syntaxe: la photographie procède d’une conjonction entre un détail béni ou saillant et des mots qui viennent parfois plus vite. Sur le mur d’un « restorant », au fronton d’une devanture ou devant la « nature morte aux carcasses » d’une boucherie, Filali pointe les coquilles d’une main et, de l’autre, prend les choses à la lettre. Mais sans forcément avoir une suite dans les idées, elle s’amuse avec les latitudes de la frontalité. Voilà qu’elle vise plus haut pour découvrir une « couche d’ozone » dans un toit perforé, ou des napperons pendus aux fils électriques d’un bâtiment délabré. L’artiste baisse aussi les yeux, façon de raccorder le regard à une autre réalité : aux pieds d’une colonne, tout près d’une ruelle jonchée d’ordures ou en focalisant sur un coin devenu pissotière pour les passants. Entre le haut et le bas, des accessoires sexy deviennent avec un peu de chance des « gains suspendus » au-dessus de la tête d’un passant. Et entre les images, par-ci par-là, la nudité plastifiée des mannequins semble faire concurrence aux femmes voilées qui jaugent les marchandises. Devant les systèmes de la débrouille, et avec une agilité du coup d’œil, ces Captures traquent des coq-à-l’âne qui ne manquent pas de légèreté. Face aussi à la paresse des occupations et des incivilités, elles donnent à voir des mésaventures du goût qui ont peut-être du sens ou du non-sens. Jusque-là, disons que ça va.

Où ça ne va plus, mais alors plus du tout, c’est lorsque certaines images valent bien moins ici pour ce qu’elles montrent que pour ce que l’artiste leur fait dire. Certes, la physionomie d’une ville, ou d’une population qui a ses places réservées sur les bas-côtés des marchés, n’est pas loin de conditionner la manière dont les codes sociaux – publicitaires comme vestimentaires – se rivent au différé symbolique. On en oublierait toutefois le vice de l’assignation quand l’artiste change de pied en chemin pour gagner au change. Prenons deux exemples. Sur un cliché, devant des tas de fripiers se poste un homme d’un gros gabarit, barbu et vêtu d’un kamis, et, au premier plan, une peluche Kiki ; l’image est légendée « Gorilles ». Autre image, prise cette fois-ci à l’aéroport : d’un rassemblement de pèlerins s’apprêtant au débarquement, se démarquent quatre femmes âgées par la couleur orangé de leur voile ; « Guantanamo » est le titre du cliché. Que fait ici Filali ? Si elle affectionne ces gibiers de choix, elle en fait des spécimens de foire. Car elle ne se contente pas de découper des scènes dans une continuité chaotique, comme c’est souvent le cas quand le caractère dérisoire du référent dispense sa prise de vue d’une mise en scène supplémentaire. En ouvrant sa boîte à mots pour légender les images de la sorte, Filali s’efforce aussi dégonfler un certain kitsch. Mais à vouloir triompher du paradoxe et le retourner en sa propre gorge, en parsemant certaines images d’une litote ou d’une antiphrase en guise de titre, le jeu de la comparaison et de l’allusion ne fait que stigmatiser le sujet photographié.

Certes, un paradoxe, c’est tout sauf rond ; et quand Filali le subit, elle ne se contente pas de le suivre. Mine de rien, elle fait plus que simplement se réjouir de l’épingler : elle musarde, biaise ou déraille, pour que ses Captures se fassent téter de l’œil. En s’en prenant au corset des signes et des mots, avec une pratique portée sur les farces et attrapes du social, l’artiste ne lâche rien de sa « quête obsessionnelle du trophée visuel » – c’est elle qui le dit. Mais cette obsession lui donne des verges pour se faire battre. Car, qu’il soit empreint d’arbitraire ou suintant de respectabilité sarcastique, Filali oublie que ce social-là, le nôtre, est au fond détresse. Le livre refermé, on se dit qu’elle s’y acharne aux dépens du reste. Et cela ne va pas sans conséquence : si son regard devient lourd, c’est moins de poids, on s’en serait douté, que de dédain faussement amusé. Voilà pourquoi le gros de ces Captures n’est pas loin de tomber sous le coup du solde éthique.

Source : nawaat.org